TALLER 1. ETAPAS DE LA HISTORIA.

1. LAS

ETAPAS DE LA HISTORIA.

Hasta el día de hoy hemos estudiado la

evolución histórica de una serie de culturas y civilizaciones.

Ahora vamos a recordar lo estudiado

hasta hoy.

La Historia se divide tradicionalmente

en 4 etapas o fases.

- La primera de ellas es la que se conoce como EDAD ANTIGUA. Aquí ya hemos estudiado el origen de las civilizaciones fluviales como las de Mesopotamia y Egipto. Luego nos trasladamos a las culturas clásicas del Mediterráneo estudiando tanto Grecia como Roma. Se considera el fin de esta etapa la caída del Imperio romano debido a las invasiones bárbaras.

- La segunda etapa histórica, en la cual estamos, sería la EDAD MEDIA. Hemos empezado el curso analizando las causas de la desintegración del Imperio romano y hablamos de la fecha 476 d.C. como fecha límite. En ella se integraría el mundo musulmán en la península ibérica y los reinos cristianos no sólo en la Península Ibérica sino en Europa, y por ello estudiaremos el feudalismo en la Alta y Baja Edad Media.

- La tercera etapa que estudiaremos será la EDAD MODERNA. Se toma como inicio de la misma la caída de Constantinopla en 1473 por parte de los musulmanes. Otros historiadores toman como fecha 1492, momento en el que los Reyes Católicos de Castilla y Aragón terminaron el proceso de conquista de la Península Ibérica, además de producirse el descubrimiento de América.

- Finalmente, analizaremos la última etapa que se ha denominado EDAD CONTEMPORÁNEA y en la que se estudian los acontecimientos más cercanos en el tiempo a hoy día y que marcan el presente de una manera muy significativa. Tomamos pues la fecha de la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestro día.

La Edad Media es el

periodo histórico que denominamos en el mundo occidental a aquel que configuró

el feudalismo en Europa en lucha contra el mundo musulmán. Como se trata de un

período bastante amplio en el tiempo se suele dividir en dos etapas claramente

diferenciadas.

- La primera etapa es la Alta Edad Media desde los siglos V al XI después de Cristo. En este periodo es donde aparece y se desarrolla el feudalismo. Más tarde se produce el renacer de la vida urbana y el comercio regular a gran escala, desarrollándose, igualmente, una sociedad y cultura que fueron complejas, cerradas y estamentales.

- La segunda etapa fue la Baja Edad Media entre los siglos XI y XV, donde se produjo una paulatina crisis del sistema feudal, resurgimiento de la vida urbana.

Si la alta edad media

estuvo caracterizada por la consecución de la unidad institucional y una

síntesis intelectual, la baja edad media estuvo marcada por los conflictos y la

disolución de dicha unidad.

TALLER 2. EL FEUDALISMO.

2.1. CONCEPTO

En la Edad Media, a

partir de los siglos IX-X, se formó en Europa occidental un sistema político,

económico y social conocido como feudalismo.

Tenía las siguientes

características:

- Cada gran noble alcanzó el dominio total de sus tierras. El poder del rey se vio limitado.

- Los nobles aceptaban la primacía del rey mediante un pacto llamado vasallaje. En una ceremonia llamada homenaje.

- Por su parte, el monarca realizaba la investidura, por la que cedía una porción de tierras, el feudo, a su vasallo. Los nobles podían tener vasallos propios que solían ser nobles menos importantes. Este les otorgaba un feudo más pequeño.

Así se formó una cadena

de lazos personales que ligaba al rey con los nobles del reino. Este sistema

dio lugar a guerras frecuentes.

2.2.

EL ACTO DE HOMENAJE O VASALLAJE.

El Homenaje en la Edad Media

fue la ceremonia en la que un vasallo reverenciaba y sumisamente se comprometía

a jurar lealtad a su señor feudal, recibiendo a cambio un título simbólico a su

nueva posición (investidura). Fue un reconocimiento simbólico para el señor que

el vasallo era, literalmente, su hombre.

Por este acto debía

cumplir con la renta, obligaciones y servicio. Según la condición del vasallo,

el juramento lo hacía de pie o de rodillas, se tomaban las manos y a veces

hasta se besaban.

La

investidura

Consistía en la entrega

simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo; es decir, del

feudo o beneficio, pero representando en la ceremonia por la entrega de un

puñado de tierra, una rama de árbol, etc.

Inicialmente se

formalizaba con la entrega de una espada, luego se hacía con la entrega de la

tierra y, posteriormente, se hacía con la redacción de un documento de

reconocimiento feudal, por medio del cual el vasallo reconocía como señor a su

señor feudal.

En ese momento se

intercambian algunas palabras:

—¿Queréis

ser mi hombre?

—Lo

quiero.

—Os

recibo como mi hombre.

—Os

prometo ser fiel.

Desde el siglo IX se

admitía que quien se recibía el homenaje de un vasallo tenía que concederle, a

cambio, un feudo.

El incumplimiento por

parte del vasallo implicaba el despojo de su feudo.

Por otra parte si el

señor feudal incumplía traía como consecuencia la desnaturalización del vasallo

que podía abandonar a su señor y procurarse otro mejor.

El señor feudal nombraba

caballero a un guerrero, no necesariamente de origen noble, para la defensa

militar de sus intereses. Previamente, el guerrero debía haber sido escudero y,

antes de eso, paje, esto es servicio a otro caballero; también velaba por sus

armas, a la mañana siguiente oía misa y comulgaba, le calzaban la espuela

derecha y recibía un golpe en la nuca, de esa forma se daba el espaldarazo.

2.3.

EL FEUDO.

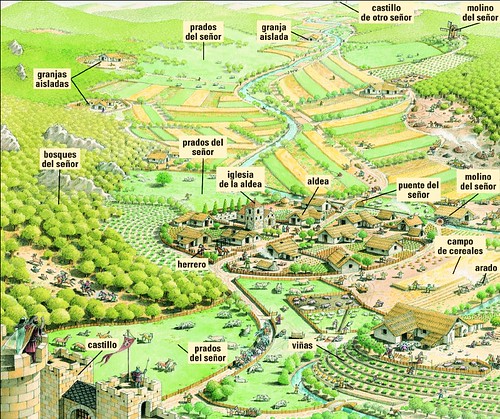

Estas tierras recibían el

nombre de feudo o señorío. En cada feudo había un

castillo, que era la residencia del señor, varias aldeas, en las que vivía el

señor, y tierras de cultivo, pastos y bosques. Las tierras se dividían en la reserva

y los mansos.

- La reserva era la parte de la tierra explotaba por le propio señor. Los cultivos que se obtenían en ella pertenecía en su totalidad al señor.

- Los mansos, era la tierra que le señor concedía a los campesinos para su sustento. A cambio de estas tierras los campesinos tenían que pagar al señor unas rentas. ejemp: dinero, productos o servicios personales.

Los bosques, que eran propiedad exclusiva

del señor. Y cuando los campesinos querían cazar o buscar leña en él debían

pedir permiso o pagar un impuesto. En sus feudos los señores impartían justicia

y cobraban impuestos. Además, los señores cobraban impuestos a los comerciantes

cuando atravesaban sus dominios (peaje) y cuando cruzaban los puentes

(pontazgo).

2.4. LA

SOCIEDAD MEDIEVAL

La sociedad medieval era

profundamente desigual. Se hallaba dividida en estamentos, grupos sociales a

los que se pertenecía por nacimiento y para toda la vida. Nadie podía ascender

o descender socialmente entre los grupos privilegiados y los no privilegiados.

- Dentro de ellos se distinguía la nobleza, que se dedicaba a la defensa militar y a la guerra y cuya cabeza visible era el rey. Por debajo de él estaban los duques, los marqueses y los condes formando la alta nobleza. La baja nobleza estaba conformada por los segundos hijos, generalmente vizcondes, barones y caballeros.

- El Clero, conformada por el alto clero secular y el bajo clero regular. El primero estaba conformado por el Papa como la cabeza visible de la iglesia católica y por debajo de él, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de parroquias. El clero regular estaba formado por abades, frailes, monjes y monjas viviendo en abadías, monasterios o conventos.

Por otro lado, se

encontraba el estamento u orden de los no

privilegiados. La función de los miembros de estos estamentos era la de

trabajar y mantener a los otros dos estamentos. Estaban sometidos a ellos y

carecían de cualquier derecho.

Según la actividad desarrollada se

diferenciaban los campesinos, que eran la inmensa mayoría de la población, y artesanos, que constituían un sector

muy reducido.

TALLER 3. LA VIDA COTIDIANA EN LA EDAD MEDIA: NOBLES, CLÉRIGOS Y

CAMPESINOS.

3.1. LA

VIDA EN EL CASTILLO.

Partes de un catillo medieval

Para conocer las partes de un castillo medieval entra en la siguiente web:

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/segundoeso/tema2/castillo.html

Para conocer las partes de un castillo medieval entra en la siguiente web:

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/segundoeso/tema2/castillo.html

- Muralla: todo el recinto va cercado de una alta y gruesa muralla con un camino que la recorre en su parte superior. De trecho en trecho, se intercalan en la muralla cubos o torreones que permiten diversificar los ángulos de tiro y defenderse. Suelen estar rematados por almenas para la protección de los defensores. Al pie de la muralla y rodeándola por el exterior se abre a veces un foso para impedir la aproximación del enemigo; se salva con puentes levadizos. Puede haber más de un anillo defensivo amurallado.

- Torre del homenaje: es la torre principal de dos o tres pisos y que sirve de residencia del señor y cumple con las funciones más destacadas del castillo, albergando las estancias principales y, en ocasiones, los almacenes de víveres. Se encuentra en la posición más defensiva en relación con un posible ataque exterior, de forma que si sucumbiese el resto de las defensas, esta torre proporcionase un último refugio.

- Torre barbacana: es una obra de fortificación situada frente a las murallas y protegiendo una puerta de acceso. Podían contar con portales propios fortificados de paso obligatorio para acceder a la puerta principal, rastrillo o peine suele ser una pesada reja, rematada abajo en puntas que formaba parte de las fortificaciones de la puerta, junto al puente levadizo y la barbacana.

- Almenas: tenían como función proteger a los defensores. Algunas tenían orificios, como troneras (para las armas de fuego) o saeteras (para lanzar armas arrojadizas).

- Camino de ronda: donde se parapetaban los defensores.

- Patio de armas: espacio central en torno al patio donde se distribuyen determinadas estancias, como la capilla (cuando la hay), la sala de recepciones, las naves para acuartelamiento de la tropa, etc. la entrada al castillo se produce a través del patio de armas; desde él se accede al resto de las dependencias.

- Existían otras dependencias en el castillo como graneros, herrería, viviendas para los servidores, horno, etc.

Vida cotidiana en el castillo medieval.

Un castillo era un

pueblo. Además del señor y su familia, los criados y los soldados, había un

grupo de artesanos que se ocupaba del mantenimiento de las murallas y las

armas. La comida se obtenía en las aldeas de los alrededores o en los huertos

y corrales del castillo.

La vida era monótona y

con pocas comodidades: la comida era muy precaria, especialmente cuando el

castillo estaba siendo asediado. Las camas que eran de la nobleza eran un

simple armazón de madera con paja.

En tiempos de paz, los

caballeros se entrenaban combatiendo en torneos y se entretenían cazando,

criando halcones y celebrando banquetes.

La cocina solía estar en un edificio aislado (en los patios del

castillo) para no provocar incendios.

Los nobles pudientes y los mercaderes acaudalados podían permitirse una gran variedad de comida, incluyendo los frutos secos, las almendras y las especias asiáticas, productos muy caros

Los nobles pudientes y los mercaderes acaudalados podían permitirse una gran variedad de comida, incluyendo los frutos secos, las almendras y las especias asiáticas, productos muy caros

Las ventanas eran

pequeñas y sin vidrios, las que se tapaban con cortinas.

En la torre del homenaje, donde están los aposentos, no había dormitorios individuales, por ende, el señor feudal compartía su dormitorio con sus siervos y perros.

En la torre del homenaje, donde están los aposentos, no había dormitorios individuales, por ende, el señor feudal compartía su dormitorio con sus siervos y perros.

Las mujeres normalmente

permanecían en el castillo organizando tareas domésticas, cuidando de los hijos

o cosiendo y bordando. Algunas, más refinadas, se entretenían con la lectura o

con la música.

3.2. LA

VIDA EN UN MONASTERIO.

Los monjes se levantaban

muy temprano, antes de amanecer y, se preparaban para la primera oración del

día, las Vigilias. Se leían y cantaban ciertas partes de la Biblia y otros

cantos, escritos en latín, la lengua oficial de la Iglesia. Estos son los

famosos cantos gregorianos que

aún se siguen realizando en algunos monasterios, como el de Silos, en Burgos.

Tras ello los monjes se

aseaban en las letrinas que tenían muchos monasterios (con agua del

río cercano) y se volvía a la iglesia, pues apenas una hora después de

Vígilias, empezaban los Laudes (una nueva oración).

Comenzaba entonces

realmente el día, con una hora y media para el trabajo, volviéndose a rezar

hora y media después.

Hasta la una de la tarde,

los monjes se ocupaban entonces del propio huerto (que servía para su

autoconsumo) o se encerraban en el scriptorium o biblioteca, lleno de

atriles.

En esta habitación se

copiaban libros prestados por otros monasterios. Se hacía sobre pergamino (piel

de cordero), utilizando distintos colores de tinta en las que se mojaban plumas

de ave. El trabajo era minucioso y lento, pues no debían equivocarse y se

copiaban también (o se creaban otros nuevos) los dibujos

oiluminaciones que correspondían al texto. Todavía conservamos muchos de

estos libros, aunque su exposición es complicada, pues deben ser iluminados con

luz tenue para que no se vayan estropeando los colores.

Los monjes volvían a

reunirse para rezar junto en la hora Sexta (en torno a la 13.20),

tras la cual iban a comer.

La comida también era

común, en una habitación llamada refectorio.

En ella se colocaban largas mesas en donde los monjes lo hacían en completo

silencio, pues uno de ellos (por turno) leía desde el púlpito la Regla o la

Biblia.

El menú era bastante

monótono, aunque sano. Normalmente se comían verduras y hortalizas cocidas en

una gran olla y aderezadas con un trozo de tocino o manteca. Se les daba

también a los monjes un trozo de pan y un cuartillo de vino. La carne se

reservaba para los domingos y celebraciones especiales, al igual que el pescado

(algunos monasterios llegaron a tener sus propias albercas en donde se criaban

peces).

Evidentemente los monjes

no se echaban la siesta, sino que volvían de nuevo a rezar conjuntamente en

la hora Nona (sobre las tres), para después seguir con su trabajo

encomendado.

Antes de la nueva oración

se reunía toda la comunidad en la llamada Sala Capitular, leyéndose en

ella un capítulo de la Regla de San Benito. En esta reunión el abad (aquel que

gobernaba el monasterio) informaba sobre cuestiones cotidianas, se hacían

confesiones públicas de los pecados y se castigaba a los monjes que hubieses

cometido alguna falta (faltar a algún rezo, hablar durante la comida, discutir

con un hermano…)

Tras un rato de

tiempo libre en el que los monjes podían charlar, pasear por el claustro,

rezar particularmente…, de nuevo a la iglesia para oficiar las

Vísperas (19 h), cenar (20 h) y, antes de dormir, volver al rezo

en la ceremonia llamada Completas, en la que se pedía protección a Dios

ante los peligros de la noche.

Los monjes se retiraban

entonces al dormitorio, que tanto en Cluny como Císter era común (sólo el

abad tenía su dormitorio y despacho propio) en donde las camas estaban

colocadas en largas filas. Si existían dos pisos, este dormitorio se colocaba

sobre la cocina (y en el lado sur del claustro) para combatir el frío.

3.3. LA

VIDA EN UNA CASA CAMPESINA.

Con arreglo a las leyes

medievales, un campesino no era dueño de sí mismo. Todo, incluida la tierra que

trabajaba, sus animales, su casa, y hasta su comida, pertenecía al señor del

feudo.

Conocidos como siervos de la gleba, los campesinos estaban obligados a trabajar para su señor, que les concedía a cambio una parcela de tierra para cultivo propio.

Conocidos como siervos de la gleba, los campesinos estaban obligados a trabajar para su señor, que les concedía a cambio una parcela de tierra para cultivo propio.

Su vida estaba llena de

penalidades. Muchos se afanaban para producir alimentos suficientes para sus

familias y para cumplir con su señor. Les estaba prohibido marcharse del feudo

sin permiso, y para un campesino, la única manera de obtener la libertad era

ahorrar el dinero necesario para comprar un lote de tierras, o casándose con

una persona libre.Así pues estaban ligados a la tierra.

En la Europa medieval, más

del 90% de la población vivía del campo y trabajaba la tierra. La labranza y

cría del ganado era un trabajo que absorbía toda la jornada, porque los métodos

eran anticuados y no muy eficaces.

Cavaban y cosechaban sus

parcelas propias, pero también ayudaban en los grandes cultivos: para arar

campos y segar y recoger el heno. Una cosecha mala era una amenaza de hambre

para toda la aldea.

Las casas medievales eran

muy diferentes de las actuales. Los campesinos pasaban la mayor parte del día

fuera, por lo que las corrientes de aire y la escasa luz de las ventanas sin

cristales no les molestaban. Para alumbrarse, pelaban un junco y lo mojaban en

manteca, y eso ardía como una vela. Todo se mantenía lo más limpio posible: los

suelos de tierra se solían desgastar a fuerza de barrerlos.

La vida doméstica era

mucho más en común que la actual, ya que las familias enteras comían, dormían y

pasaban su tiempo libre juntas en su hogar de uno o dos cuartos.

La comida.

La comida de la gente en

la Edad Media variaba, como siempre, con arreglo a sus medios. Aunque cierto

poeta creía que los pobres se alimentaban de "ortigas, juncos, zarzamoras

y vainas de guisantes", su dieta era por lo general algo mejor.

La gente del común comía

un pan moreno y tosco hecho de trigo con centeno o avena, verduras de huerta, y

carne, en especial de cerdo, de sus existencias caseras. En invierno, se

surtían de la carne y pescado que habían conservado con sal, y las cocineras

inventaban medios adecuados para disfrazar el gusto añadiendo al guiso harina

de avena, guisantes, alubias o cortezas de pan. Las vacas, ovejas y cabras

suministraban la leche necesaria para elaborar los alimentos lácteos, llamados

"platos blancos".

TALLER 4. LA ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA

La economía feudal

es rural, basada en la tierra, con una mínima división del trabajo y escasos

intercambios comerciales.

El centro económico es

el feudo o señorío, grandes propiedades (castillo/monasterio y sus terrenos) de nobles

o altos eclesiásticos, autosuficientes.

- La reserva, que era la mejor parte del fuedo, era el lugar donde vive el señor y que explota directamente,

- Y los mansos, donde viven y trabajan los campesinos agrupados en aldeas, quienes entregan parte de la cosecha al señor y trabajan en la reserva. Hay además tierras comunales e instalaciones de uso común, previo pago de una tasa ( molino, horno, fragua..).

Cada feudo estaba

orientado al autoabastecimiento: producía todo lo necesario para la

subsistencia de sus habitantes (alimento, vestido, herramientas...).Los

instrumentos de trabajo son rudimentarios (manufacturas caseras) y la producción,

escasa.

Se trata, pues, de una

economía agrícola-ganadera de subsistencia y autárquica, no se traen apenas

productos de fuera del feudo y se sacan muy pocos productos de él: los pocos

excedentes se venden en el mercado semanal del burgo.

4.1.

SECTOR PRIMARIO: La agricultura y ganadería

La agricultura y

la gran propiedad fueron las bases

de la economía feudal.

Mientras la población se

mantuvo en cifras bajas no fue necesario ampliar la superficie de cultivo, pero

a partir del siglo XII se hicieron necesarias nuevas roturaciones. Las técnicas

de cultivo continuaron siendo las utilizadas en

la época romana, salvo en el mundo islámico, que desarrolló la técnica del

regadío, con nuevos instrumentos, como la noria.

Los campesinos tendían a

hacerse sus aperos de labranza. Además, no

hubo integración de agricultura y ganadería, por lo que los abonos eran escasos

y las cosechas mínimas.

El ganado era

poco y caro, sobre todo el de animales grandes. En España, se reguló la

explotación ganadera, ovina principalmente, con la institución de la

Mesta, en el año 1273.

Las órdenes

religiosas tendieron a favorecer la roturación de

tierras. En general las explotaban directamente,

por medio de campesinos jornaleros.

A partir del siglo

XIII se comienza a renovar el utillaje, y empieza a utilizarse

la mula, en lugar del buey, como animal de tiro.

Los productos

básicos fueron los cereales, la vid y las

hortalizas, pero también, el aceite, la miel, la sal y la pesca. La sal y las

especias eran fundamentales para la conservación de los alimentos. Estas eran

las principales mercancías de los mercados.

De importancia vital fue

la minería, sobre todo metálica,

que proporcionaba hierro para la labranza. Los productos principales serán: el

hierro, el estaño, el cobre, el mercurio y el plomo. Las minas solían ser de

propiedad real.

SECTOR

SECUNDARIO: El artesanado.

El artesano es una figura

vital en las comunidades medievales; ya que

la mayoría de ellas deben procurarse sus propios aperos

de labranza, paños y los útiles cotidianos.

Desde el siglo

XI los artesanos comenzaron a agruparse en cofradías,

gremios, con artesanos del mismo

oficio, o de oficios complementarios, que reglamentaron la producción y el

aprendizaje.

Los reglamentos de los gremios regulaban desde cómo y con qué se debían hacer los productos, hasta los precios. Se intentaba evitar el fraude y la competencia irresponsable. Cada gremio tenía sus maestros, inspectores y cajeros, elegidos cada uno o dos años.

Los reglamentos de los gremios regulaban desde cómo y con qué se debían hacer los productos, hasta los precios. Se intentaba evitar el fraude y la competencia irresponsable. Cada gremio tenía sus maestros, inspectores y cajeros, elegidos cada uno o dos años.

Los gremios

más poderosos tendieron a controlar el gobierno de

la ciudad, y a tener un reglamento privilegiado, con sus

propias leyes y sus jueces.

El aprendizaje

del oficio también estaba regulado, y había tres

categorías: aprendiz, oficial y maestro:

- El maestro: era el dueño del taller y quien dirigía el negocio. Todas las decisiones del gremio las tomaban los maestros reunidos en asamblea.

- El oficial: era un trabajador a las órdenes de un maestro. Recibía un salario por su trabajo. Para que un oficial se convirtiese en Maestro y formar su propio taller debía contar con el permiso de todos los maestros del gremio. En caso de tener el permiso, debía aprobar un examen y realizar una obra maestra.

- El aprendiz: era un joven que quería aprender el oficio para ser algún día oficial. No cobraba nada. El maestro le daba casa y comida a cambio.

En esa época no había más

fiesta que los domingos. Se trabajaba entre 12 y 16 horas al día.

- La industria textil fue una de las más prósperas: destacaron los paños florentinos y flamencos. Los paños eran, generalmente, de lana o piel; la seda era un artículo de lujo; pero también sobresalieron los paños de lino y cáñamo. En torno a la industria textil se desarrollaron los tintes, como el glasto, el alumbre, etc.

- Fue de destacar la industria de la construcción, que nos dejó iglesias, catedrales, monasterios, lonjas, casas gremiales, castillos, puentes, murallas, etc. Las técnicas de construcción tuvieron una evolución impresionante, desde el arte prerrománico hasta el gótico. Este será un oficio de especialistas, donde la división del trabajo está más asentada.

SECTOR

TERCIARIO: El comercio

En la Alta Edad Media el

comercio casi desapareció. Sólo quedó una pequeña parte que se circunscribió a

mercados locales.

Desde el siglo

XII mejoran notablemente los métodos de navegación,

por la adopción de la brújula, el astrolabio y el timón fijo. Además, la

capacidad de carga de las cocas, barcos mercantes,

aumentó.

Por otro lado, siempre

fue muy importante la navegación fluvial. Todas las grandes

ciudades de Europa tenían puerto, pero las nuevas técnicas facilitaban la

navegación de altura. Constantinopla y Alejandría eran los grandes puertos

comerciales internacionales del Mediterráneo.

El comercio

internacional estuvo dominado por musulmanes,

genoveses y venecianos. Muy fructífero fue, también, el comercio entre musulmanes

y cristianos en la península ibérica, que conectaba

las rutas musulmanas con las cristianas.

El comercio

se organizó en torno a un sistema de ferias y mercados locales

en distintas ciudades. El mercado, o la feria, era

una concesión real, que se desarrollaba en unos días

concretos.

- Los mercados se montaban en planicies, o al pie de las murallas y puertas de las ciudades, ya que no había lugares abiertos dentro, aunque en ciudades importantes, como Barcelona, Valencia, París, Génova o Florencia se edificaron lonjas para albergar el mercado. Los días de mercado eran la oportunidad de hacer compras de lo que no se podía proveer el campesino. Los mercados estaban gravados con impuestos, que recibía el Señor. Se podían encontrar productos foráneos que traían los buhoneros, pero fundamentalmente se vendían productos de la tierra.

- La feria fue un mercado más importante, que se hacía en determinadas fechas señaladas. Las transacciones de las ferias eran más cuantiosas, y se compraban cosas que durarían todo el año. Tuvieron ferias importantes Brujas, Lille, París, Amberes y Medina del Campo.

Desde el siglo

XII, se generalizan en Europa las acuñaciones de moneda,

cosa habitual en el mundo musulmán. La moneda musulmana solía tener mejor

calidad que la cristiana, y se utilizaba como moneda de intercambio

internacional, habitualmente.

TALLER 5. LA RECUPERACIÓN URBANA. LAS CIUDADES

Entre los siglos

XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en agricultura y el aumento de la

población, se inició en Europa un desarrollo económico que favoreció el renacer de las ciudades y de la vida

urbana.

Los agricultores,

al producir más de los que necesitaban para su consumo, generaron un excedente

o sobrante de alimentos y de materias primas.

Los campesinos, y

sobre todo los nobles y los eclesiásticos, propietarios de las tierras,

buscaron mercados donde vender esos productos, y os encontraron en las

nacientes ciudades europeas. Allí

intercambiaban los excedentes agrícolas cpor los productos artesanales urbanos.

Además el

crecimiento de la población fomentó la emigración de una parte de los

campesinos a las ciudades, donde encontraban mayor libertad personal y algunas

oportunidades para mejorar su vida.

Las ciudades

pasaron a ser un centro de producción artesanal y de intercambio de productos.

En ellas se desarrolló una próspera burguesía

(comerciantes, artesanos, banqueros) que gobernaba la ciudad.

Los monarcas

aprovecharon el crecimiento de esta burguesía para aumentar ya afianzar su poder sobre la nobleza

feudal.

A partir de

medidaos del siglo XIV y durante gran parte del XV, Europa sufrió una crisis económica y social generalizada,

que afectó tanto al campo como a la ciudad.

5.1. ¿CÓMO ERAN LAS CIUDADES MEDIAVALES?

Las ciudades

medievales estaban rodeadas de altas murallas para su protección. En sus

puertas se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en la

ciudad. Las puertas se cerraban por la noche.

Los edificios más

destacados eran la catedral, el ayuntamiento y los palacios de algunos nobles y

burgueses. La ciudad se dividía en barrios, cada uno con su propia parroquia.

El resto del espacio estaba ocupado por un enjambre de calles estrechas y

tortuosas, entre las que, en ocasiones, había pequeños huertos.

Disponían de un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos instalaban sus tenderetes y en el que tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad: las representaciones de los artistas, las celebraciones festivas y los ajusticiamientos.

El ambiente de

las ciudades era muy insano. Pocas calles estaban empedradas, por lo que se

caminaba entre el barro. Las ciudades carecían de alcantarillas y los

desperdicios de las casas se arrojaban directamente a las calles. Por ellas

correteaban también los animales domésticos (gallinas, cerdos, etc.) que

poseían algunos habitantes. Por todo esto, las enfermedades eran frecuentes.

Como muchas viviendas eran de madera se producían numerosos incendios.

5.2. LA APARICIÓN DE LA BURGUESÍA.

Mientras que la

nobleza y el clero eran los grandes propietarios de tierras y vivían de las

rentas que les proporcionaban el trabajo de los campesinos, la burguesía

apareció en la Baja Edad Media, como los pequeños agricultores y mercaderes

diversos que emigraron del campo a la ciudad como una forma de escapar de sus

señores feudales que los ahogaban con impuestos en especies.

Con el término

burguesía se designaba a aquellas personas que residían en los burgos o

ciudades, desarrollando tareas típicamente urbanas, y diferenciadas de las

agrícolas-ganaderas.

Como en el siglo XIV ocurrió una gran crisis rural, la crisis del siglo XIV ocasionada por malas cosechas, donde el hambre provocó enfermedades y decrecimiento poblacional. Lo que llevó a campesinos sobrevivientes a residir en las ciudades, y ellos junto con poderosos comerciantes y banqueros conformaron la población burguesa, pues, aprovechando aquella crisis.

Como en el siglo XIV ocurrió una gran crisis rural, la crisis del siglo XIV ocasionada por malas cosechas, donde el hambre provocó enfermedades y decrecimiento poblacional. Lo que llevó a campesinos sobrevivientes a residir en las ciudades, y ellos junto con poderosos comerciantes y banqueros conformaron la población burguesa, pues, aprovechando aquella crisis.

Comenzaron a

tener mucho poder lo que ayudó a la realeza al apoyarse en ellos para eliminar

el sistema feudal y dar paso al Renacimiento. Sin embargo, pese a tener poder

económico nunca pertenecieron a los

estamentos privilegiados pues trabajan y debían pagar impuestos. Por ello,

deseaban alcanzar el poder político ayudando así a los reyes contra el poder

asumido por la nobleza.

5.3. LAS INSTITUCIONES DE LAS CIUDADES.

¿Cómo tenían

organizado su gobierno las ciudades?

Todos los

ciudadanos formaban la comuna y, al

principio, se reunían en asamblea para decidir los asuntos. Pero más tarde las

cosas cambiaron. Se nombraron unos regidores que gobernaban de hecho la ciudad,

ayudados por un consejo formado por hombres elegidos.

Aquí empezaron

las disputas entre ellos mismo, porque los burgueses ricos (banqueros, grandes

comerciantes, propietarios de tierras, talleres o molinos, etc) lograron que la

mayoría de los regidores y consejeros pertenecieran a sus familias. Los

pequeños burgueses (artesanos, comerciantes) protestaron porque tenían pocos

representantes en proporción a su número, y más aún los obreros, aprendices o

los pobres que no tenían ninguno.

Los municipios

disfrutaban de una cierta autonomía y jurisdicción propias. Pero, ¿qué

privilegios tenían los municipios?.

- En primer lugar ser hombres libres. No eran siervos del conde. Podían moverse libremente, comprar, vender, trabajar, educar a sus hijos y casarlos sin tener que pedir permiso al conde.

- Por otra parte, les permitía gobernar su ciudad. Podían ser los jueces y crear sus propias leyes de gobernó de sus ciudades, fabricar moneda propia, que nadie les prohibiera tener mercado libre, ordenar sus finanzas con sus impuestos y podían llegara a tener sus propias tropas o barcos ara defenderse. Pero todo esto a cambio de un impuesto que pagaban anualmente al conde o al rey.

En Castilla, los

concejos abiertos a toda la población, fueron sustituidos por una

representación de éstos: los cabildos, que acabaron dominados por la nobleza.

En Aragón, el desarrollo

comercial y artesano dio un gran poder a la burguesía.

TALLER 6. LOS PROBLEMAS DE

LA EDAD MEDIA.

6.1. HAMBRE Y PESTES.

Durante el Siglo

XIV, Europa se vio asolada por pestes

y hambrunas, que afectó a la

economía, a la política y a la sociedad. Las causas de estas crisis son:

- Clima desfavorable, debido al frío constante y a lluvias abundantes, lo que llevó a pudrir los alimentos, a no poder ir cultivar el campo. Los primeros signos negativos aparecieron en el siglo XIV, con el fracaso de la producción agrícola, especialmente del trigo, debido a los largos inviernos y los húmedos veranos. Como consecuencia, el hambre se extendió por toda la Europa Occidental.

- Las frecuentes guerras entre los reyes y los señores feudales. Destaca la Guerra Civil Castellana (1366-1369) que enfrentó al rey Pedro I "El Cruel" contra su hermanastro Enrique de Trastámara (que apoyaba a los señores feudales).

- La rápida expansión de la Peste Negra debido al desarrollo del comercio marítimo de la etapa anterior. La Peste Negra se originó en 1348 en las costas del Mar Negro y se extendió rápidamente por las rutas comerciales.

Estas calamidades

no eran nuevas en la Edad Media; para la población eran signos de muerte,

estancamiento y rebeliones populares, lo cual se traducía en pesimismo y

desesperanza.

La enfermedad

atacó con virulencia desigual. En conjunto hizo perecer a una tercera parte de

la población europea. En las cinco o seis décadas siguientes, la epidemia

rebrotó periódicamente. Estos años constituyeron una gran fisura en la historia

de la civilización europea, cuyo desarrollo fue atajado de golpe.

6.2.

REVUELTAS URBANAS Y CAMPESINAS

Tras la llegada de la Peste Negra, el

campo sufrió un fuerte descenso de su población, esto provocó que los ingresos

de los señores disminuyeran notablemente. Por ello, la nobleza reaccionó de dos

formas:

- Engrandeciendo sus dominios mediante nuevas concesiones reales que conseguían presionando a los reyes.

- Endureciendo las condiciones de los campesinos e imponiendo nuevos impuestos.

Ante esta situación se produjeron revueltas de campesinos.

Pero también en las ciudades, la

miseria se extendió entre las capas más bajas de la población y el malestar

social explotó a menudo contra los judíos a los que se acusaba de acaparar las

riquezas.

TALLER 7. LA CONQUISTA CRISTIANA DE LA PENÍNSULA

7.1.

EL TÉRMINO RECONQUITA O CONQUISTA

La lucha contra los

musulmanes ha recibido y recibe el nombre de reconquista. Se utiliza este

término, aunque no sea realmente preciso, porque reconquistar significa volver

a conquistar un territorio perdido y los habitantes de los núcleos del Norte

que comenzaron la reconquista nunca habían controlado el territorio peninsular

conquistado por los árabes.

La reconquista fue un proceso

de conquista lento, largo y desigual, debido a aspectos muy diversos que

se produjeron entre el año 722 en que se produjo la conocida como primera

batalla, Covadonga, hasta 1492, año en que los Reyes católicos tomaron Granada

y pusieron fin al proceso de reconquista. A los avances conquistadores le

seguía un proceso de ocupación del territorio, conocido como

repoblación.

7.2. EL ORIGEN.

La conquista árabe de la

Península Ibérica trajo como consecuencia la desaparición del reino de los

visigodos, asentados en el territorio peninsular desde comienzos del siglo V.

Los musulmanes ocuparon prácticamente toda la Península, pero no la dominaron

por completo.

En la franja norte

existían pueblos que no habían sido dominados tampoco por los visigodos y que

no estaban dispuestos a dejarse controlar: esos pueblos eran los astures, los

cántabros y los vascones. En la zona del Pirineo también hubo grupos que no

aceptaron la dominación árabe y se organizaron en pequeños condados. En el

extremo oriental del Pirineo, el monarca franco Carlomagno fundó una frontera o

marca, la Marca Hispánica.

Desde esos primeros

núcleos de resistencia se inició un proceso de conquista y

ordenación de territorios, organizándose los reinos que con el tiempo acabarían

dominando toda la Península y controlando territorios y población mediante instituciones

políticas. Terminado el proceso de conquista, las dos grandes

coronas continuaron su expansión por el mar: la Corona de Aragón por el

Mediterráneo, y la Corona de Castilla, al mismo tiempo que el reino de

Portugal, inició su expansión por el Atlántico. La población de estos reinos

cristianos vivió junto a los musulmanes, y a la población judía que había

llegado a la Península Ibérica hacía siglos, y su convivencia dio lugar a un

rico intercambio

cultural.

7.3. LA CONQUISTA DE LOS REINOS CRISTIANOS

Los reinos cristianos de

la península ibérica fueron conquistando los territorios ocupados por los

musulmanes.

Lo realizaron en

distintas etapas. Conforme iban conquistando las tierras ocupadas, los reyes y

los señores se encargaban de la repoblación

(poblarlas de gente y recibir rentas a cambio).

La conquista del norte

del Duero fue fácil, porque en esta zona vivían muy pocos musulmanes, y los que había eran bereberes, que estaban muy descontentos con el califa de Córdoba. A esta zona llegaban muchos pobladores andalusíes que

terminaron descontentos con el califa, como los campesinos mozárabes.

Cuando aparecieron los

reinos de Taifas, en 1031 los reyes cristianos se animaron a realizar conquistas al sur del Duero, donde había algunas ciudades importantes,

como Segovia y Toledo.

También se avanzó un poco

en el Valle del Ebro, donde había más musulmanes, y se conquistó Zaragoza. La conquista de Toledo en 1085 por

Alfonso VI de Castilla se celebró por todo lo alto, porque se había recuperado

la antigua capital de los Visigodos.

2.

Conquista de La Mancha y del Sur del Ebro (1085-1212)

En La Mancha y en el sur

del Ebro eran unas zonas desérticas y pobladas por unos cuantos bereberes. Por eso, cuando se conquistó Toledo, el rey Taifa de Sevilla

vio muy cerca el peligro y pidió ayuda a los Almorávides, que eran

grupos muy disciplinados, mitad guerreros mitad monjes musulmanes.

Nada más llegar, los

almorávides vencieron a los cristianos en la batalla de Zalaca

(1086).

Los reinos cristianos

tuvieron que parar sus conquistas y pidieron ayuda a las Órdenes Militares. Las

Órdenes Militares eran también grupos disciplinados, mitad guerreros y

mitad monjes cristianos. Los reyes prometieron a estas órdenes que les darían

por feudo las tierras que conquistasen en La Mancha.

La Orden de Calatrava

hizo grandes conquistas en la zona de Ciudad Real. Pero los Almohades consiguieron una gran victoria en la Batalla de Alarcos

(1085). Para recuperar el territorio, los reyes cristianos y las Órdenes militares agruparon

un gran ejército que luchó contra los Almohades en las Navas de Tolosa (1212), que fue la gran victoria Cristiana.

3.

Conquista del Valle del Guadalquivir y el Levante (1212-1288)

Con la victoria de las

Navas de Tolosa (1212) el poder musulmán se derrumbó. Los reyes cristianos

hicieron grandes conquistas. Jaime I "el Conquistador", rey de

Aragón conquistó Valencia y las Baleares. Fernando III "el Santo",

rey de Castilla, conquistó Sevilla, y Alfonso X "el Sabio",

rey de Castilla, conquistó Murcia. El reino taifa de Granada no se conquistó

porque se hizo vasallo del rey de Castilla y colaboró en las conquistas.

Algunas de las tierras que conquistaron los reyes cristianos se dieron en feudo

como premio a los que habían participado en las batallas; otras, al ser ciudades

importantes, las dejaban libres y en ellas vivían los musulmanes y judíos que

querían seguir viviendo en el mismo lugar.

4. La Crisis del siglo XIV y el ascenso de la

dinastía Trastámara

Durante el siglo XIV y

buena parte del siglo XV se paralizaron los deseos de conquistar el reino

musulmán que quedaba en la Península Ibérica: Granada. Esto se debió a que se produjo

la crisis del siglo XIV y a que, por culpa de ésta, aparecieron numerosas

guerras y revueltas dentro de los reinos. Las guerras eran entre los señores y

los reyes, y las revueltas entre los campesinos contra los señores.

Entre 1366 y 1369 se

produjo una importante guerra en Castilla: La Guerra Civil

Castellana. El rey Pedro I quiso acabar con el poder de los nobles y de los señores

ayudándose de los burgueses de las ciudades. Los nobles, enfurecidos, proclamaron rey a Enrique II de Trastámara, que era hermanastro de Pedro I. La guerra terminó durante la Batalla de Montiel, donde los dos hermanos lucharon cuerpo a cuerpo y Enrique le mató. Con ello se inició la dinastía Trastámara en Castilla. Enrique II se le conoce como "el de las Mercedes" por todas las riquezas y privilegios que concedió a la nobleza.

Castellana. El rey Pedro I quiso acabar con el poder de los nobles y de los señores

ayudándose de los burgueses de las ciudades. Los nobles, enfurecidos, proclamaron rey a Enrique II de Trastámara, que era hermanastro de Pedro I. La guerra terminó durante la Batalla de Montiel, donde los dos hermanos lucharon cuerpo a cuerpo y Enrique le mató. Con ello se inició la dinastía Trastámara en Castilla. Enrique II se le conoce como "el de las Mercedes" por todas las riquezas y privilegios que concedió a la nobleza.

En la Corona de Aragón,

en 1410 murió el rey Martín I "El humano", sin dejar

descendencia. Entonces, los representantes de cada reino se reunieron en la ciudad de Caspe (Zaragoza). Allí se firmó el Compromiso de Caspe (1412) donde se acordó que los nuevos reyes fueran los de la dinastía reinante de Castilla, los Trastámara. El primer rey fue Fernando I "de Antequera".

descendencia. Entonces, los representantes de cada reino se reunieron en la ciudad de Caspe (Zaragoza). Allí se firmó el Compromiso de Caspe (1412) donde se acordó que los nuevos reyes fueran los de la dinastía reinante de Castilla, los Trastámara. El primer rey fue Fernando I "de Antequera".

De este modo, durante el

siglo XV en Castilla y Aragón reinó la misma dinastía, los

Trastámara. Ambas coronas terminarían por unirse a finalizar el siglo, con el matrimonio de dos primos: Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos.

Trastámara. Ambas coronas terminarían por unirse a finalizar el siglo, con el matrimonio de dos primos: Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos.

TALLER 8. ARTE ROMÁNICO Y ARTE GÓTICO

- Web sobre arte románico:

- Web sobre arte gótico:

TALLER 9. EL CAMINO DE SANTIAGO

El apogeo del románico,

primer estilo internacional de la Edad Media, siguió a la consolidación del

Camino durante los siglos XI y XII. Los intercambios culturales surgidos de la

peregrinación provocaron que este movimiento artístico, con sus variantes

regionales, se extendiera por toda Europa.

Con el asentamiento de la

ruta jacobea se fueron sucediendo cambios en la sociedad medieval que ayudaron

también a la extensión del románico: el fortalecimiento de los reinos europeos,

el crecimiento de la población y la generalización del comercio. También tuvo

una importancia capital en el florecimiento de este estilo las órdenes

religiosas, sobre todo la de Cluny.

El aumento de feligreses

hizo que se comenzaran a construir cada vez más iglesias, pero de forma más

cuidada y elaborada. Las viejas construcciones de techumbre de madera y

reducidas dimensiones se transformaron en otras más resistentes y monumentales.

Pero no todo en el

románico son iglesias. El trasiego de peregrinos -acompañados de trabajadores

que levantaban templos para acogerlos, y mercaderes que llenaban la Ruta con

sus puestos- propició una arquitectura civil complementaria a la religiosa. Se

comenzaron a edificar hospederías, hospitales, puentes y barrios para albergar

a la masa que movía el Camino de Santiago. Así fue como poco a poco fueron

naciendo los burgos medievales, y en el centro de ellos, la iglesia románica

con sus cimborrios y ábsides.

El elemento fundamental

del románico es la sencillez, el purismo en sus líneas y formas. En España

desaparece el eclecticismo imperante hasta ese momento, que mezclaba detalles

bizantinos con influencias locales, paleocristianas o godas. Aunque sí se

siguió cultivando algún componente local como los arcos fajones. También se

aprecia en las iglesias románicas españolas la influencia mudéjar.

El templo románico se

caracteriza además por la utilización de la planta de cruz latina; tres naves

(la central, mayor en altura y anchura que la laterales); un crucero con una

torre (cimborrio) que limita un extremo de la nave central, y una cabecera

semicircular donde se sitúa el altar mayor. A veces, según el tamaño de la

construcción, los brazos del crucero albergaban capillas semicirculares

llamadas absidiolos.

Los templos se orientaban

hacia Jerusalén, por lo que las cabeceras se situaban en la fachada oriental, y

la entrada, en línea recta opuesta, en la parte occidental. Esta fachada estaba

siempre ricamente decorada, con molduras, columnas y capiteles donde se

esculpían narraciones bíblicas.

TALLER 10. LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS

La Península Ibérica fue

punto de encuentro de las culturas cristiana, musulmana y judía.

Los tres grupos

coexistieron pacíficamente durante parte de la Edad Media, pero desde finales

el siglo XIV las minorías musulmana y judía, especialmente esta última,

padecieron violentas persecuciones que hicieron difícil su vida en el

territorio que antes les había acogido con cierto nivel de tolerancia.

La convivencia de las

tres culturas fue, sin duda, un elemento enriquecedor para la cultura hispana,

pues cada una de ellas aportaba elementos esenciales que complementaban a las

otras dos. Una de sus obras más evidentes fue la que salió de la Escuela de Traductores de Toledo, lugar

de encuentro de sabios e intelectuales de las tres culturas.